【番外】今さら黒澤明「生きる」に演出を学ぶ話

書評じゃない番外記事。

「黒澤明、すげえ!」と、たぶん世界で述べ50億番目ぐらいに思った話。

目次

MotionとEmotion

まず、Youtubeでたまたま見た黒澤明映画の解説動画が面白かったので紹介したい。サンフランシスコ在住の映像作家トニー・シュウらが制作していた映画技法解説YouTubeチャンネル"Every Frame a Painting"*1のシリーズのひとつで、2015年に投稿されたもの。いちおう権利関係はクリアしているらしい。なお、ccで英語字幕は見られる。

・・とリンクを貼っても見るの面倒だろうから、簡単に動画の趣旨を紹介しておくと、黒澤明の映画では、動き(Motion)によって感情(Emotion)を表現している。具体的に何の動きかというと、次の5つだという。

- 自然(nature)

- 集団(group)

- 個人(individual)

- カメラ(camera)

- カット(cut)

たとえば、風や雨(nature)で登場人物の感情のニュアンスを表現したり、メインキャラクターが落ち込むのに合わせて群衆(group)も一緒にうなだれることで感情を増幅して表現する。動画では具体例を使ってとてもロジカルに説明している。

「生きる」

で、ここからがこの記事の本題。動画を見た勢いで黒澤映画を見直して、「生きる」のあるシークエンスの演出にとても感動したので詳しく紹介したい。

なお、天下の名作の誉れ高い映画なので、あらすじの詳しい説明は省略する。以下、ネタバレもあり。

未見の方で「なんかアレでしょ、癌とか出てきて、ブランコ乗ってる暗い映画でしょ」という認識の方がいたら、その理解で合っている。30年間無欠勤の市役所勤めの主人公が、胃がんで死期が近いことを知り、絶望しながらもやがて使命に目覚めて人生を全うする話だ。

3つのシーン

紹介したいのは、映画の中盤から終盤に至るブリッジのシークエンスである。大きく3つの場面から構成されている。

まず、最初の場面。ある広い喫茶店。事務員の女性と話したことをきっかけに、それまで絶望して過ごしていた主人公は、「自分にも何かできるはずだ」と思い立って、階段を下りて喫茶店をあとにする。

次の場面。

主人公の勤務先である市役所に移る。どの部署も面倒くさがってやろうとしなかった汚水溜めの公園化計画を、自分が調整して進めようと語り出す主人公。それまでの死んだ目が嘘みたいに、表情も一変している。

で、その後のシーン。

いきなり彼の遺影。「その5ヶ月後に、彼は死んだ」というナレーションが入って、そこから映画は彼が何をしたかを振り返る終盤に入る。

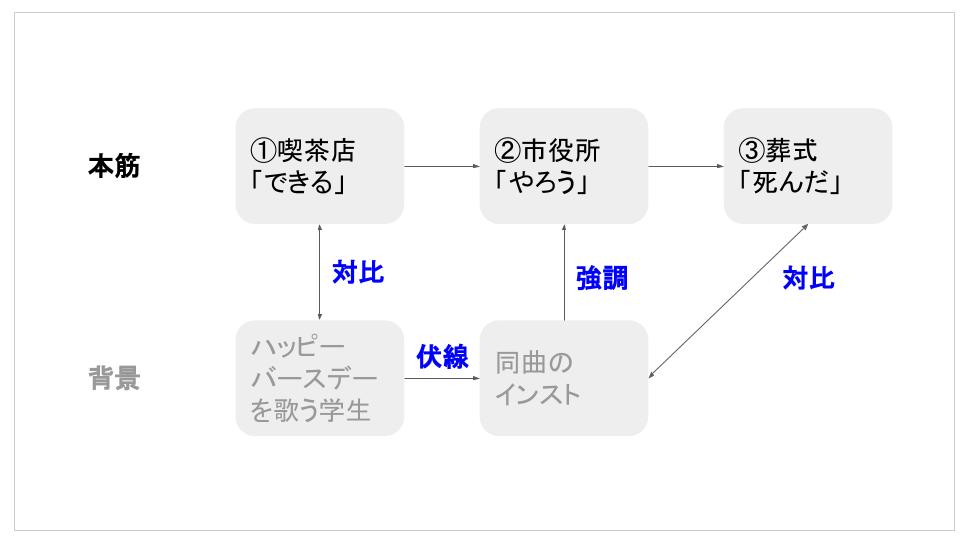

さて、ここまでの本筋の流れを簡単な図にするとこんな感じ。

本筋の流れ

加えられている演出

では、もう一度全く同じ流れに沿って、本筋にどんな演出が加わっているかを見てみよう。

まず、最初の喫茶店のシーン。この背景には、学生の集団が見える。彼らは「ハッピーバースデートゥーユー」と合唱している。

この後で、彼と入れ違いに女学生がフレームインして階段を上ってくる。ハッピーバースデーの合唱は、赤の他人である主人公に歌っているのではなく、彼女へのお祝いなのだ。

年老いて死を間近に控えて階段を下る男と、誕生日を迎えて階段を上る若い女性。老いと若さの分かりやすい対比。図に書き足すとこんな感じ。

そして、2つめの市役所のシーン。

これが一番グッときた演出なのだけど、彼が自らの決意を語るこのシーンのBGMで、「ハッピーバースデー」のインスト曲が低めのボリュームで流れる。

つまり、彼は60歳近い年齢の、もうすぐ死ぬ男だけど、この日が彼が生まれ直したバースデーなのだ。

さっきは本筋と対置させる背景として使われていた音楽が、実は伏線にもなっていた!今度は音楽が彼の生きる決意を強調する。また図に書き足してみる。

で 、3番目のシーン。彼の遺影。

ハッピーバースデーの歌がかかったすぐその後に遺影って!

さっきは彼の「生」を強調した背景が、今度はその後の「死」への落差を強調するネタ振りみたいに機能する。

・・と、こんな風に、まるで脳の神経細胞がシナプスを形成して発火するみたいに、本筋と背景が持つ意味合いが連動している。

静かな昔の映画なので、ひとつひとつの画面の派手さや物理的な情報量(爆発とか闘いとかキスとか)は無い。でも、こういう意味の連鎖があると、格闘ゲームでコンボが決まるように、ラップで頭韻や脚韻がバシバシ極まるように画面が流れていくので「意味の情報量」はとても多くて全然飽きない。

もしかすると、こうした「意味の組み立て/配置(composition)」を設計することを、演出と呼ぶのかもしれない。

以上、こんな映画の見方もできるかもという話。なお、もちろん見方はひとつじゃないので、上に紹介したシーンは他の解釈もできるだろう。

*1:このチャンネルについての詳しい説明は以下記事を参照

![Criterion Collection: Ikiru / [Blu-ray] [Import] Criterion Collection: Ikiru / [Blu-ray] [Import]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51cQDq9XiBL.jpg)